De Larry Chapp sur le NCR :

L'humilité est la marque de fabrique de la vie et de l'héritage de Benoît XVI

COMMENTAIRE : Le 19 avril marque le 20e anniversaire de l’élection comme pape de l’une des figures ecclésiastiques les plus marquantes des 75 dernières années.

Le 19 avril marque le 20e anniversaire de l’élection de Benoît XVI.

Et si son élection comme pape après la mort de Jean-Paul II n'a surpris que peu de monde au sein de l'Église, je parie que personne n'imaginait que son pontificat se terminerait par la première démission papale depuis des siècles. Malheureusement, pour de nombreux observateurs non avertis, peu au courant de la carrière complète de Joseph Ratzinger, au-delà des mèmes médiatiques sur le « cardinal Panzer », sa démission de la papauté apparaît comme l'événement le plus mémorable le concernant.

Il incombe donc à ceux d'entre nous qui chérissent l'ensemble de son œuvre de tout mettre en œuvre pour que son héritage soit pleinement reconnu comme l'une des figures ecclésiastiques les plus marquantes des 75 dernières années. Et quand je dis « marquant », je l'entends dans un sens positif.

Permettez-moi de commencer par une simple affirmation concernant la vertu la plus profonde et la plus caractéristique de Ratzinger, qui servira de fil conducteur à ces réflexions. Cette vertu est son sens de l'obéissance au Seigneur dans un esprit de profonde humilité. Cet aspect essentiel de la compréhension de son héritage est souvent ignoré au profit d'analyses centrées sur ses constructions théologiques – comme si sa théologie pouvait être dissociée de sa vie de foi chrétienne, qui l'animait. Et ne nous y trompons pas : Joseph Ratzinger était avant tout, et de manière profondément marquante, un croyant : un croyant dans la centralité du Christ Seigneur et dans son Église comme médiatrice sacramentelle de son Seigneur dans le temps et l'espace.

Jeune prêtre, Ratzinger n'aspirait qu'à vivre la vie d'un universitaire mettant son intelligence au service du pasteur des âmes dont il avait la charge. Doté d'une intelligence douée et vaste, il souhaitait mettre ce don au service de l'Église en tant que théologien. Mais il fut bientôt appelé au Concile Vatican II comme peritus (conseiller théologique), puis nommé évêque, puis cardinal. Il ne rechercha aucune de ces responsabilités, mais les accepta avec une humilité obéissante.

Le pape Jean-Paul II lui demanda à plusieurs reprises de prendre la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF), et Ratzinger déclina systématiquement, considérant son rôle d'évêque dans le bouillonnement théologique allemand comme la nécessité pastorale la plus urgente. Il doutait également d'être le meilleur choix pour une fonction administrative aussi complexe, au cœur du bourbier des intrigues curiales et des luttes intestines entre ecclésiastiques ambitieux. Mais Jean-Paul II persista – certains diraient même insista – et le cardinal Ratzinger mit une fois de plus de côté ses propres désirs par obéissance à l'Église. Et cette obéissance lui coûta cher, car dans ses nouvelles fonctions, il fut régulièrement attaqué – souvent de manière virulente et manifestement injuste – et fut dépeint par de nombreux universitaires comme un répresseur odieux de la liberté théologique dans l'Église.

Malgré l'apparence de calme stoïque de Ratzinger face à ces attaques, elles ont dû le blesser profondément, lui qui était lui-même un homme de lettres profondément engagé dans les processus de dialogue et de discours académiques. Mais il comprenait que l'Église n'est pas une université, ni une société de débats incessants où chaque vérité de son appareil doctrinal est sujette à une remise en question constante. Il comprenait la nature ecclésiale de la théologie catholique et, par conséquent, que la vocation d'un théologien catholique est celle de l'humilité et de l'obéissance aux vérités de la Révélation.

Son mandat à la tête de la CDF doit être rappelé dans ce contexte historique. À l'époque postconciliaire, nous assistons à une Église en proie à une profonde confusion et à une profonde agitation théologique. Cette agitation et cette confusion ne se caractérisaient pas seulement par les débats désuets entre jésuites, dominicains et franciscains sur diverses questions, comme aux époques précédentes. Il s'agissait plutôt d'une Église engagée dans une lutte acharnée pour sa propre identité profonde, nombre de ses dogmes fondamentaux – par exemple, la divinité du Christ et sa nécessité pour le salut – étant remis en question, voire niés.

Mais même ici, il est tout simplement inexact de décrire son mandat à la CDF comme marqué par la répression inquisitoriale. Comme nous pouvons le dire, au sein de la guilde théologique, il est absurde de prétendre que les théologiens catholiques de cette époque travaillaient dans des conditions proches d'un goulag ecclésial, les théologiens progressistes perdant leur carrière et étant contraints de cacher leurs opinions. La réalité est tout autre : l'académie théologique est restée le terrain de jeu des théologiens libéraux, les théologiens de la Communio (comme moi) ou les thomistes de la stricte observance étant considérés comme des réactionnaires de la pire espèce.

Néanmoins, Ratzinger poursuivit sa tâche avec une dignité effacée, réservant ses plus vives admonestations aux exemples les plus flagrants d'hétérodoxie. Et s'il formula quelques critiques modérées de la théologie de la libération, ces critiques visaient à purger ces théologies de leurs conceptions marxistes des relations sociales humaines fondées sur la lutte des classes, sans pour autant « museler » ni réprimer le mouvement dans son ensemble.

Le passage de Ratzinger à la tête de la CDF témoignait plutôt de son humilité obéissante. Comme il aurait été facile pour lui, et combien de chagrins il aurait pu s'éviter, s'il avait simplement adopté une attitude de tolérance infinie envers tous les points de vue de l'Église ! Si Ratzinger avait été un universitaire orgueilleux et soucieux de sa « réputation », il aurait choisi la voie des louanges profanes pour sa « noble ouverture d'esprit » aux dernières tendances théologiques. Mais en tant qu'« humble serviteur dans la vigne du Seigneur », comme il se décrivait après son élection, il savait quelle croix il allait porter pour la vérité. C'était celle d'être dépeint comme un homme d'Église ignominieux, « craintif » du changement et donc « réprimant » tout point de vue différent du sien.

Enfin, je ne pense pas que ce soit un grand secret que Ratzinger n'ait jamais souhaité devenir pape. Je suis sûr qu'à la mort du pape Jean-Paul II, alors déjà âgé, il ne souhaitait rien d'autre que de se retirer dans une petite maison bavaroise remplie de livres, de chats, de schnitzels et de pâtisseries, pour y écrire à nouveau sans interruption.

Mais l'Esprit Saint en avait décidé autrement, et Ratzinger, sous la forme de Benoît XVI, se soumit une fois de plus humblement au service de l'Église. Son héritage pontifical comprend la création des ordinariats pour les anciens anglicans et sa tentative de renouveau liturgique via Summorum Pontificum . Parmi ses œuvres, on compte de magnifiques encycliques sur la foi, l'espérance et la charité, ses réflexions sur les apôtres et son récit magistral de la vie du Christ dans ses ouvrages intitulés « Jésus de Nazareth » . Ces œuvres s'ajoutent aux innombrables essais et ouvrages théologiques qu'il avait écrits avant de devenir pape.

Et puis vint sa démission. Pour moi, ce fut un véritable bouleversement intérieur, que je ne comprenais pas. Mais rétrospectivement, c'est un parfait exemple de l'humilité qui a caractérisé toute sa vie. Ce n'était pas, comme certains l'ont trop hâtivement supposé, une façon de « fuir les loups » par peur. C'était plutôt un acte profond d'humilité charitable, où il reconnaissait que le bien de l'Église était mieux servi par son départ. Car il y avait, et il y a, des « loups » dans l'Église. Et Benoît XVI comprenait que pour les combattre, il fallait un pape plus jeune et plus vigoureux, au sommet de ses capacités et de ses dons.

Peut-être a-t-il eu tort de démissionner. Peut-être que, d'un point de vue stratégique et purement utilitaire, ce n'était pas la meilleure décision. Peut-être a-t-il créé un précédent fâcheux. Des personnes raisonnables peuvent être en désaccord sur ces points, je pense.

Mais ce que j’espère et ce pour quoi je prie, c’est que nous puissions au moins tous convenir que sa décision était le fruit de la même humble obéissance au Seigneur Jésus-Christ qui a marqué toute sa vie.

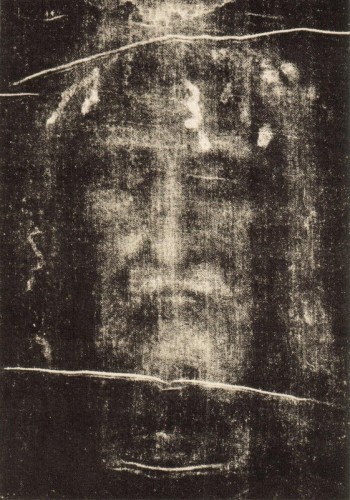

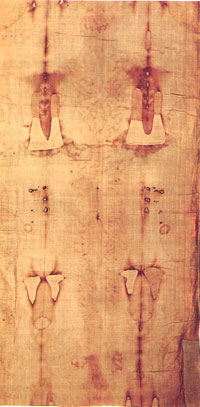

« En diverses autres occasions, je me suis trouvé face au Saint-Suaire, mais cette fois, je vis ce pèlerinage et cette halte avec une intensité particulière: sans doute parce que les années qui passent me rendent encore plus sensible au message de cet extraordinaire Icône; sans doute, et je dirais surtout, parce que je suis ici en tant que Successeur de Pierre, et que je porte dans mon cœur toute l'Eglise, et même toute l'humanité. Je rends grâce à Dieu pour le don de ce pèlerinage et également pour l'occasion de partager avec vous une brève méditation qui m'a été suggérée par le sous-titre de cette Ostension solennelle: "Le mystère du Samedi Saint".

« En diverses autres occasions, je me suis trouvé face au Saint-Suaire, mais cette fois, je vis ce pèlerinage et cette halte avec une intensité particulière: sans doute parce que les années qui passent me rendent encore plus sensible au message de cet extraordinaire Icône; sans doute, et je dirais surtout, parce que je suis ici en tant que Successeur de Pierre, et que je porte dans mon cœur toute l'Eglise, et même toute l'humanité. Je rends grâce à Dieu pour le don de ce pèlerinage et également pour l'occasion de partager avec vous une brève méditation qui m'a été suggérée par le sous-titre de cette Ostension solennelle: "Le mystère du Samedi Saint".