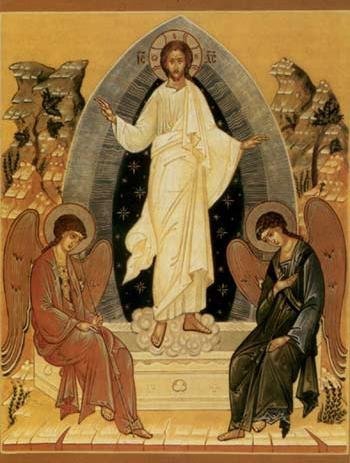

Frères et sœurs, joyeuses Pâques !

Aujourd’hui, l’Alléluia résonne enfin dans l’Église, se répercutant de bouche en bouche, de cœur à cœur, et son chant fait couler des larmes de joie dans le peuple de Dieu du monde entier.

Du tombeau vide de Jérusalem nous parvient l’annonce sans précédent : Jésus, le Crucifié, « n’est pas ici, il est ressuscité » (Lc 24, 6). Il n’est pas dans le tombeau, il est vivant !

L’amour a vaincu la haine. La lumière a vaincu les ténèbres. La vérité a vaincu le mensonge. Le pardon a vaincu la vengeance. Le mal n’a pas disparu de notre histoire, il restera jusqu’à la fin, mais il n’a plus le dessus, il n’a plus de pouvoir sur ceux qui accueillent la grâce de ce jour.

Sœurs et frères, surtout vous qui êtes dans la souffrance et l’angoisse, votre cri silencieux a été entendu, vos larmes ont été recueillies, pas même une seule n’a été perdue ! Dans la passion et la mort de Jésus, Dieu a pris sur lui tout le mal du monde et, dans son infinie miséricorde, il l’a vaincu : il a déraciné l’orgueil diabolique qui empoisonne le cœur de l’homme et sème partout la violence et la corruption. L’Agneau de Dieu a vaincu ! C’est pourquoi aujourd’hui nous proclamons : « Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! » (Séquence pascale).

Oui, la résurrection de Jésus est le fondement de l’espérance : à partir de cet événement, espérer n’est plus une illusion. Non. Grâce au Christ crucifié et ressuscité, l’espérance ne déçoit pas ! Spes non confundit ! (cf. Rm 5, 5). Et ce n’est pas une espérance évasive, mais engageante ; elle n’est pas aliénante, mais responsabilisante.

Ceux qui espèrent en Dieu mettent leurs mains fragiles dans sa main grande et forte, se laissent relever et se mettent en route : avec Jésus ressuscité, ils deviennent des pèlerins d’espérance, des témoins de la victoire de l’Amour, de la puissance désarmée de la Vie.

Le Christ est ressuscité ! Cette annonce renferme tout le sens de notre existence, qui n’est pas faite pour la mort mais pour la vie. Pâques est la fête de la vie ! Dieu nous a créés pour la vie et veut que l’humanité ressuscite ! À ses yeux, chaque vie est précieuse ! Celle de l’enfant dans le ventre de sa mère, comme celle de la personne âgée ou malade, considérées dans un nombre croissant de pays comme des personnes à rejeter.

Que de volonté de mort nous voyons chaque jour dans les nombreux conflits qui touchent différentes parties du monde ! Que de violence nous voyons souvent aussi dans les familles, à l’égard des femmes ou des enfants ! Que de mépris se nourrit parfois envers les plus faibles, les marginalisés, les migrants !

En ce jour, je voudrais que nous recommencions à espérer et à avoir confiance dans les autres, même dans ceux qui ne sont pas proches de nous ou qui viennent de pays lointains avec des usages, des modes de vie, des idées et des coutumes différents de ceux qui nous sont les plus familiers, car nous sommes tous enfants de Dieu !

Je voudrais que nous recommencions à espérer que la paix est possible ! Depuis le Saint-Sépulcre, l’église de la Résurrection, où cette année Pâques est célébrée le même jour par les catholiques et les orthodoxes, que la lumière de la paix rayonne sur toute la Terre Sainte et sur le monde entier. Je suis proche des souffrances des chrétiens de Palestine et d’Israël, ainsi que de tout le peuple israélien et de tout le peuple palestinien. Le climat d’antisémitisme croissant qui se répand dans le monde entier est préoccupant. En même temps, mes pensées vont à la population et en particulier à la communauté chrétienne de Gaza, où le terrible conflit continue de semer la mort et la destruction et de provoquer une situation humanitaire dramatique et ignoble. J’appelle les belligérants : cessez le feu, que les otages soient libérés et que l’aide précieuse soit apportée à la population affamée qui aspire à un avenir de paix !

Prions pour les communautés chrétiennes du Liban et de Syrie qui aspirent à la stabilité et à participer au destin de chaque nation, alors que ce dernier pays traverse une période délicate de son histoire. J’exhorte l’Église tout entière à accompagner les chrétiens du Moyen-Orient bien-aimé par l’attention et la prière.

J’adresse également une pensée particulière au peuple du Yémen, qui connaît l’une des pires crises humanitaires “prolongées” au monde, en raison de la guerre, et j’appelle tout le monde à trouver des solutions par le biais d’un dialogue constructif.

Que le Christ Ressuscité répande le don pascal de la paix sur l’Ukraine meurtrie et encourage tous les acteurs à poursuivre les efforts pour parvenir à une paix juste et durable.

En ce jour de fête, pensons au Caucase du Sud et prions pour que soit rapidement signé et mis en œuvre un Accord de paix définitif entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, conduisant à la réconciliation tant désirée dans la région.

Que la lumière de Pâques inspire des propositions de concorde dans les Balkans occidentaux et aide les acteurs politiques à œuvrer pour éviter la montée des tensions et des crises, ainsi que les acteurs de la région à rejeter les comportements dangereux et déstabilisants.

Que le Christ Ressuscité, notre espérance, accorde la paix et le réconfort aux populations africaines victimes de violences et de conflits, en particulier en République Démocratique du Congo, au Soudan et au Soudan du Sud, et qu’il soutienne ceux qui souffrent des tensions au Sahel, dans la Corne de l’Afrique et dans la région des Grands Lacs, sans oublier les chrétiens qui, en de nombreux endroits, ne peuvent pas professer librement leur foi.

Aucune paix n’est possible là où il n’y a pas de liberté religieuse ni de liberté de pensée et d’expression, ni de respect des opinions d’autrui.

Aucune paix n’est possible sans véritable désarmement ! Le besoin de chaque peuple de pourvoir à sa propre défense ne peut se transformer en une course générale au réarmement. Que la lumière de la Pâques nous pousse à abattre les barrières qui créent des divisions et qui sont lourdes de conséquences politiques et économiques. Qu’elle nous pousse à prendre soin les uns des autres, à accroître notre solidarité mutuelle, à œuvrer pour favoriser le développement intégral de toute personne humaine.

Ces jours, aidons le peuple birman, tourmenté depuis des années par un conflit armé, et qui affronte avec courage et patience les conséquences du tremblement de terre dévastateur à Sagaing ayant causé la mort de milliers de personnes et provoqué la souffrance de nombreux survivants, parmi lesquels des orphelins et des personnes âgées. Nous prions pour les victimes et leurs proches et remercions de tout cœur tous les généreux bénévoles qui participent aux opérations de secours. L’annonce d’un cessez-le-feu par divers acteurs du pays est un signe d’espérance pour tout le Myanmar.

J’appelle tous ceux qui, dans le monde, ont des responsabilités politiques, à ne pas céder à la logique de la peur qui enferme, mais à utiliser les ressources disponibles pour aider les personnes dans le besoin, lutter contre la faim et favoriser des initiatives qui promeuvent le développement. Ce sont là les “armes” de la paix : celles qui construisent l’avenir, au lieu de semer la mort !

Que le principe d’humanité ne soit jamais abandonné, car il est la clé de voûte de notre action quotidienne. Face à la cruauté des conflits qui impliquent des civils sans défense, qui s’en prennent aux écoles et aux hôpitaux ainsi qu’aux agents humanitaires, nous ne pouvons pas nous permettre d’oublier que ce ne sont pas des cibles qui sont touchées, mais des personnes avec une âme et une dignité.

Et en cette année jubilaire, que Pâques soit aussi l’occasion de libérer les prisonniers de guerre et les prisonniers politiques !

Chers frères et sœurs,

dans la Pâques du Seigneur, la mort et la vie se sont affrontées dans un duel prodigieux, mais le Seigneur vit désormais pour toujours (cf. Séquence pascale) et nous donne la certitude que nous sommes nous aussi appelés à participer à la vie qui ne connaît pas de déclin, dans laquelle on n’entendra plus le fracas des armes ni les échos de la mort. Confions-nous à Lui qui seul peut faire toutes choses nouvelles (cf. Ap 21, 5) !

Joyeuses Pâques à tous !

J

J